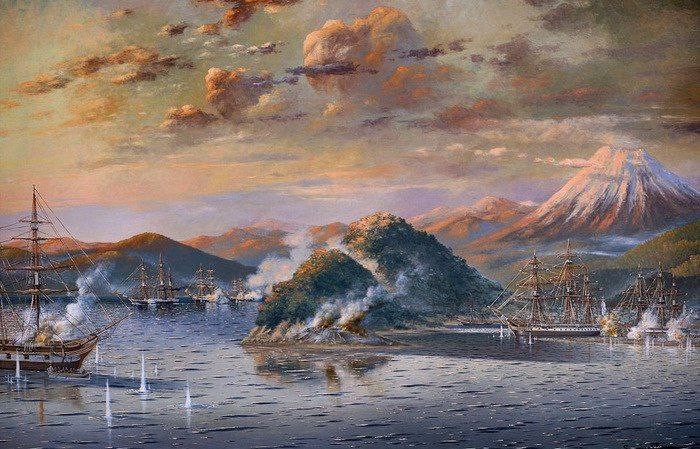

Героическая оборона Петропавловского порта в 1854 году!

Сегодня, 5 сентября, Камчатка отмечает 171 годовщину героической обороны Петропавловска.

Отражение нападения англо-французской эскадры жителями Петропавловского порта в 1854 году — яркая страница в истории не только города, Камчатки, но и всей страны.

Событие стало одним из оснований присвоения Петропавловску-Камчатскому почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

На Никольской сопке в этот день состоялся молебен и возложение цветов к памятнику «Героям III батареи лейтенанта А.П. Максутова», памятнику «Слава» и мемориальному комплексу «Братская могила защитников г. Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры в 1854 г.» у памятника «Часовня».

Мы гордимся нашими земляками, помним и чтим героическое прошлое славного Петропавловска-Камчатского!

Наша история — знаем, помним, гордимся!

Петропавловской гавани узнали о начале войны и о готовящемся нападении союзников на тихоокеанское побережье России на исходе мая 1854 года. Официальное известие об этом военный губернатор Камчатки и командир Петропавловского военного порта генерал-майор В. С. Завойко получил от генерального консула России в США. Правда, ещё в марте того же, 1854 года, американское китобойное судно доставило губернатору дружественное письмо короля Гавайских островов. Король Камеамеа III предупреждал Завойко, что располагает достоверными сведениями о возможном нападении летом на Петропавловск англичан и французов.

Василий Степанович Завойко, адмирал Российского императорского флота, участник Наваринского сражения, кругосветный мореплаватель, один из пионеров освоения Тихоокеанского побережья, первый военный губернатор Камчатки, немедленно обратился ко всему населению Камчатки с воззванием:

«Получено известие, что Англия и Франция соединились с врагами христиан (Турцией), с притеснителями наших единоверцев; флоты их уже сражаются с нашими. Война может возгореться и в этих местах, ибо русские порты Восточного океана объявлены в осадном положении.

Петропавловский порт должен быть всегда готов встретить неприятеля, жители не будут оставаться праздными зрителями боя и будут готовы, с бодростью, не щадя жизни, противостоять неприятелю и наносить ему возможный вред и что обыватели окрестных селений, в случае надобности, присоединятся к городским жителям. При приближении неприятеля к порту быть готовыми отразить его и немедленно удалить из города женщин и детей в безопасное место. Каждый должен позаботиться заблаговременно о своём семействе. Я пребываю в твёрдой решимости, как бы ни многочисленен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия всё, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови; убеждён, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!»

В подготовку к обороне включилось и всё население города и его окрестностей (около 1600 человек, включая женщин, детей и стариков). Работы по сооружению семи береговых батарей и установке орудий велись почти два месяца круглые сутки, днём и ночью. Защитники Петропавловска возводили укрепления, в скалах вырубали площадки для батарей, неприступные для морского десанта, снимали с кораблей орудия, вручную перетаскивали их по крутым склонам сопок и устанавливали на берегу.

Фрегат «Аврора» под командованием И. Н. Изыльметьева и транспорт «Двина» были поставлены на якоря левыми бортами к выходу из гавани. Орудия правых бортов сняли с кораблей для усиления береговых батарей. Вход в гавань загородили боном (плавучее заграждение).

18 (30) августа 1854 года англо-французская эскадра вошла в Авачинскую губу и сделала несколько выстрелов, но вскоре прекратила стрельбу. Русские батареи тоже сделали несколько выстрелов. Решительной атаки ждали на следующий день, но её не последовало. Русские защитники Петропавловска не знали тогда, что непредвиденное событие заставило вражеское командование отложить нападение.

Объединённой эскадрой руководил англичанин контр-адмирал Дэвид Прайс, английский флотоводец, контр-адмирал (1850), эсквайр. Это был опытный командир, который принял участие в первом сражении ещё в 1801 году (Копенгагенское сражение между английским и датским флотами) и прошёл длинный путь от юнги до контр-адмирала и командующего Тихоокеанской эскадрой. Прайс лично ходил на пароходе «Вираго» осматривать губу и русские укрепления. По отзывам окружающих, осмотр произвёл на адмирала угнетающее впечатление. Прайс уже был угнетен тем, что упустил «Аврору», и его огорчение увеличилось, когда на Сандвичевых островах он узнал, что союзная эскадра проморгала и «Двину». Теперь же, увидев два русских корабля в Петропавловском порту в полной боевой готовности, Прайс сильно переживал, осознавая всю опасность предстоящей атаки. Кроме того, стало очевидно, что русский порт вооружен и защищен значительно лучше, чем ожидалось.

19 (31) августа 1854 года с утра корабли союзной эскадры стали занимать отведённые по плану им места, но вдруг движение остановилось и корабли вернулись на свои места на якорной стоянке у входа в Авачинскую бухту. Как потом выяснилось в ночь с 18 на 19 августа адмирал Прайс погиб при загадочных обстоятельствах. Последующая неудача союзной эскадры и её отступление сделали удобной точку зрения о том, британский адмирал покончил жизнь самоубийством. Однако эта версия была неубедительной уже в то время. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев в письме генерал-адмиралу русского флота великому князю Константину Николаевичу отмечал, что британский адмирал не стал бы убивать себя перед сражением, которое надеялся выиграть. Не мог Прайс застрелиться и «невзначай своим пистолетом», так как не было надобности брать его в руки, находясь на фрегате за милю от русских позиций. Да и сомнительно, что Прайс «испугался» штурма Петропавловска. Это был боевой командир, который не раз смотрел в лицо смерти. Его отмечали как умелого и храброго офицера, который не раз получал ранения в боях, попадал в плен, участвовал в абордажах и рукопашных схватках. Такой человек предпочел бы пасть в бою, если не мог выполнить поставленной задачи. Поэтому существует версия, что британского адмирала убили, а экипажу сообщили о самоубийстве, чтобы не вызывать разногласий. Причина же убийства покрыта мраком. Таинственная гибель Прайса стала своего рода роковым предзнаменованием для всей союзной эскадры.

Высшее командование после смерти Прайса перешло французскому контр-адмиралу Фебрие де Пуанту. Он ничего не изменил в первоначальной диспозиции. После некоторой заминки 19 (31) августа 1854 года союзный флот двинулся к Петропавловску и провел разведку боем. Корабли начали обстрел двух батарей (№ 1 и № 2). Перестрелка между кораблями и береговыми батареями завершилась к вечеру. Фрегаты и пароход стреляли через батарею № 1, перешеек, Сигнальную и Никольскую горы, но успеха не добились. Фрегат «Президент» получил повреждения.

Утром 20 августа (1 сентября) 1854 года союзные корабли двинулись на решительный штурм русского порта. Английские корабли и французский фрегат «Форт» вели огонь по батареям № 1, 2 и 4, и по русским кораблям. Остальные французские корабли обстреливали батарею № 3, пытаясь отвлечь внимание защитников Петропавловского порта на себя. Одновременно фрегат «Евридика» и бриг «Облигадо» вели перекидной огонь, через Никольскую сопку надеясь попасть в «Аврору» и «Двину».

Батарея № 1, находившаяся на Сигнальном мысу и ближайшая к противнику, выдерживала самое жестокое нападение. На «Сигнальной» батарее находился и губернатор Завойко. Бой был тяжелым — 8 орудий «Сигнальной» и «Кладбищенской» батарей были вынуждены вести дуэль с 80 орудиями левых бортов трех вражеских фрегатов.

После продолжительного боя основные силы союзной эскадры смогли подавить русские батареи № 1 и 4. Несмотря на героические усилия орудийной прислуги и примеры бесстрашия, которые показывали командиры (так, лейтенант Гаврилов, раненный в голову и в ногу, не оставил боевое место и продолжал ободрять людей), орудия пришлось оставить. Платформы были засыпаны землей выше колес, станки и тали перебиты. Ворочать орудия и отвечать огнем на огонь, в таком положении было нельзя. Мичман Попов, командовавший батареей № 4, заклепал орудия и ушел, забрав боеприпасы. Он соединился с 1-й стрелковой партии мичмана Михайлова и отвел своих людей к батарее № 2.

Первая задача была реализована — «внешний замок» Петропавловска союзники сбили.

Однако, «Кошечную» батарею (№ 2) они уничтожить не смогли. Не удалось противнику нанести серьёзных повреждений «Авроре» и «Двине». Перекидной огонь французских кораблей не принёс никакого успеха.

После этого союзники на гребных судах высадили десант из 600 солдат у батареи № 4. «Кошечная» батарея пыталась сорвать высадку десанта, но без особого успеха. Французы при восторженных кликах подняли свой флаг. Однако почти сразу их настроение испортили англичане. Французы попали под «дружественный огонь» — бомба с английского парохода, попав в самую середину батареи, вызвала страшное замешательство во французском отряде. Затем по французам открыли огонь фрегат «Аврора» и транспорт «Двина».

По приказу Завойко в контратаку бросили всех кого смогли — матросов с «Авроры» и добровольцев стрелковых отрядов. Атаку возглавили мичманы Фесун, Михайлов, Попов и поручик Губарев. Всего в русском отряде было около роты — 130 человек. Русские бросились в штыковую атаку, но французские десантники не приняли боя, сели на шлюпки и сбежали на корабли. Целый батальон сбежал без боя.

«Кошечная» батарея в продолжение 9 часов выдерживала огонь более 80 вражеских орудий. Она устояла и на следующий день была готова к новому бою. На этом первый штурм и завершился. Англо-французская эскадра вернулась на свои якорные стоянки у входа в бухту. Русские воины готовились на следующий день вступить в новое сражение. Они считали, что противник, разрушив передовые батареи, несомненно, продолжит наступление.

Завойко посетил «Аврору» и объявил морякам, что теперь стоит ожидать решительного нападения противника на фрегат, который был самым серьёзным препятствием на пути к порту. Губернатор сказал, что он надеется на то, что русские моряки постоят за себя, на что получил единодушный ответ: «Умрем, а не сдадимся!»

До 24 августа (5 сентября) союзники устраняли повреждения на кораблях и готовились к новой атаке. Похоронили погибших на острове Крашенинникова.

Во время второго штурма основной удар союзной эскадры был направлен на батареи № 3 («Перешеечная») и № 7 (на северной оконечности Никольской сопки). Здесь были самые мощные корабли. Русские батареи обстреливали английские корабли — фрегат «Президент», пароход «Вираго» и французский фрегат «Форт». Фрегаты «Пайк», «Евридика» и бриг «Облигадо» вели бой с батареями № 1 и 4. На них все орудия были восстановлены русскими оружейными мастерами. пять орудий «Перешеечной» батареи (№ 3) под командой лейтенанта князя Александра Петровича Максутова вели смертельную дуэль с фрегатом «Форт». Вскоре платформы орудий были засыпаны, станки перебиты, одно орудие сильно повреждено, три других не могли действовать. Половина прислуги была перебита или ранена. Однако Александр Максутов сам наводил последнее орудие и потопил большой катер с вражеским десантом. Французский фрегат, мстя за своих, ответил целым бортом. Князь пал с оторванной рукой …

В результате второй штурм Петропавловска завершился полным поражением англо-французских сил. Они не смогли использовать успех на первом этапе боя. Более многочисленный, хорошо вооруженный и занимающий отличную позицию союзный десант потерпел поражение от русских воинов. Англичане и французы не смогли противостоять ярости и решительности русских солдат. Союзники потеряли около 400 человек убитыми, около 150 ранеными и 5 пленными. Русские солдаты захватили вражеское знамя и десятки ружей. Русские потеряли в этом бою 34 человека. Трофейное знамя британской морской пехоты, захваченное защитниками Петропавловска. Находится в Государственном Эрмитаже.